C'est dans les locaux de l'école de garçons Paul Doumer que, le 18 juillet 1956, Michel Leymarie a donné une conférence, éditée au profit des Colonies de Vacances Laïques sur le thème Canaux d'Aurillac.

La Jordanne à Aurillac

La Jordanne à Aurillac

« USINES » et « USINIERS »

Introduction de Germain Guibert

Président de la Fédération des Œuvres Laïques du Cantal,

Député du Cantal

«Les lumières du passé éclairent l’avenir » dit un vieil adage, et tous ceux qui les raniment ont droit à notre reconnaissance. Avec quelle joie j’assure aujourd’hui l’agréable tâche de remercier mon vieil ami Michel Leymarie pour son étude solide sur les « Canaux d’Aurillac, Usines et Usiniers. En réveillant les vieux grimoires, en secouant la poussière des archives où sommeille la mémoire trop souvent défaillante des humains, Leymarie a éclairé d’un jour cru une question de brûlante actualité. Qu’il en soit félicité ! Qu’il soit félicité encore d’avoir su donner à son étude la plus grande impartialité, et aussi une forme plaisante qui rend la lecture de cette instructive brochure si agréable.

Quelle leçon de sereine philosophie est contenue de plus dans ces deux plaidoiries qui nous suggèrent combien il faut être prudent quand nous nous affrontons dans nos divergences d’idées ! Cela me réjouit d’autant mieux que, bien souvent, j’ai affirmé que le « jugement téméraire » était le péché le plus commun et le plus allègrement commis ! On ne m’en voudra pas d’emprunter un vocable issu de vieilles réminiscences de catéchisme, puisque aussi bien cette controverse, sortie de la même plume, est essentiellement la marque d’un esprit laïque, cet esprit qui nous commande, dit Albert Bayet, de « faire effort pour comprendre toutes les idées. »

Leymarie a fait un travail désintéressé, dont le bénéfice matériel sera réservé à nos « Colonies de vacances laïques », cette œuvre magnifique qui doit sa constante progression, et son succès toujours croissant, à une foule de dévouements de cette sorte. Grâce à elle des centaines d’enfants qui, il y a seulement quelques lustres, ne seraient montés dans le train que pour partir au régiment, peuvent aujourd’hui aller se fortifier le corps et l’esprit dans des colonies de vacances modèles, où s’allient harmonieusement les éléments : distraction, santé et culture.

Et, par delà ces œuvres, nous serons en même temps notre grand idéal laïque : ce terrain de grande fraternité humaine qui est selon le mot d’Édouard Herriot « le seul terrain commun où toutes les opinions puissent se rencontrer sans se heurter. »

La guerre des canaux vient d’agiter le public la presse et les édiles : je traiterai donc un sujet d’actualité, en apportant aux discussions la lumière et l’appoint de l‘histoire locale, en faisant revivre, un peu mieux encore, le passé de notre vieille cité.

Quelques « usiniers », réels ou fictifs, se prétendent seuls propriétaires des canaux de la ville. Ils ont fait détruire une passerelle inoffensive, édifiée par la municipalité pour relier les H.L.M. de la Remonte au boulevard Jean Jaurès, et démolir le pont que l’Union Ouvrière avait établi lors de la construction du Centre de formation professionnelle féminin.

Les usagers ont protesté ; il était difficile de justifier ces actes : le cours de l’eau n’était pas troublé. Et pourquoi donner une si grande importance à une force surannée qu’on n’utilise plus guère, et dont les bénéficiaires eux-mêmes reconnaissent les inconvénients !

Le 13 décembre dernier (NDLR 1955) , « afin d’affirmer les droits et les devoirs de la ville, et pour que satisfaction entière soit accordée aux désirs légitimes de la population », le conseil municipal autorisait le Maire à intenter une action judiciaire contre les coupables. « D’autre part – indiquait la délibération – la question de droit de propriété du canal, depuis son origine, et de ses diverses branches, étant sujette à discussion, et des mesures pouvant s’avérer nécessaires, et même être imposées, dans un délai plus ou moins rapproché, il est nécessaire de régler, une fois pour toutes, cette question des droits et devoirs de chacun « collectivité ou particuliers). »

Une fois pour toute :

Nous voilà prévenus : le dernier acte approche. S’il s’agit de procès, puisse-t-il être court. Hélas ! l’expérience n’incite pas à l’optimisme. Mais peut-être y a-t-il un moyen d’en sortir plus vite ?

Topographie :

Pour suivre les méandres de mon exposé, jetons un coup d’œil sur le réseau en litige. Partons de la chaussée de Peyrolles, dite « de la ville » : elle se trouvait, avant 1650, plus en amont. Un canal important y prend naissance : il se divise en deux branches au-dessus du Menut.

Celle de droite, supérieure ou de St-Etienne, traverse la ville, à ciel ouvert ou sous les constructions. Elle rejoint le canal du cours Monthyon sous le mur de l’enclos préfectoral.

Cinq usines nichent sur chacune d’elles.

Revenons à la Jordanne pour regretter la disparition du barrage de l’Ombrade, emporté par les crues. Enfant du quartier Saint-Géraud, je verse un pleur sur sa retenue : elle était notre piscine, et dans « l’agal » de Lathelize nous pêchions le goujon.

Plus bas, voici la levée du Pont Rouge, construite en 1822 perpendiculairement aux berges. Elle s’allongeait auparavant en oblique. Son canal conflue avec la rivière au milieu des ruines du moulin du Vert. A deux pas de là s’élève enfin l’antique peyssière Maurines. L’eau qu’elle dérive ne tarde guère à regagner son cours originel près des ruines – encore des ruines ! – du moulin de Dorinière.

Ce que nous apprennent les vieux textes :

Irriguer les prairies de la rive droite, amener l’eau courante dans le Monastère et la Ville, remplir les fossés bordant le mur d’enceinte, telles furent les préoccupations des seigneurs abbés et des habitants. Qu’importe de savoir qui commença, puisque le pouvoir des moines est passé aux consuls !

Les canaux latéraux et les barrages régularisaient aussi le torrent montagnard, et la force motrice apaisée devint propice aux moulins et aux fabriques, qui s’installèrent dès le premier groupement humain.

Nos chartes de franchises communales et les documents qui les préparent, au XIIIème et au XIVème siècles, jettent quelques lueurs sur l’état des lieux et l’activité économique.

Les moulins sont multiples, exploités comme des propriétés privées, et tenus seulement de payer un cens féodal. Aux environs de 1220, le moulin de Fortet (ancêtre de la scierie Maury) est incendié par les Gladines, concurrents jaloux. Le moulin de Revel apparaît dès 1253 ; on le retrouve en 1277 (c’est l’ancêtre du moulin du Vert). Le « moulin neuf » du monastère, joignant la porte St-Etienne, celui du Camérier, sous le mas de Limagne, sont portés dans la deuxième Paix de 1298, ainsi que deux ruisseaux, descendus de « l’aigo » Jordanne, proche le pré Mongeal, la Planche, le chemin public qui mène de la porte St-Etienne au moulin de maître Rotlan.

Les moines reprochent aux Consuls « d’avoir embarrassé et dévié » le cours ancien de la rivière, « par des ouvrages faits de main d’homme … entre les ponts du Buis et de l’Olmet ». Nos parchemins révèlent ainsi que la chaussée du Pont Rouge est née de l’initiative communale.

La première moitié du XVème siècle ajoute quelques précisions : une reconnaissance du 7 février 1437, attribue le moulin de Revel à Jean Aigueparse : moulin farinier, moulin combador pour comber (fouler) le drap, de même qu’une tannerie, avec tous ses outils, aqueducs et rouets. Une transaction du 12 mai 1441 oblige Bernard Delolm, propriétaire du moulin de las Clèdes (actuelle imprimerie Gerbert), à réédifier sa peyssière conformément aux signes gravés sur le mur du Monastère, aménager un fossé large d’un demi-pied par où passera l’eau destinée au lavage du linge des plaignants. Un partage entre deux frères, du 26 novembre 1455, nous renseigne enfin sur le groupe important de la « gravière » des Fargues :

Pierre Cabrespine aura « touto la meytat de l’hostal que es davas lou mole de Guirat Dallac, et en laquella meytat a très molle bladiers… item un autre hostal, que sol esse molar de tan, que si toca an lous vallat (fossés) de la villa, et am les d. molles bladiers hagual ol miech, et se confronto am la gravieyro de las Farguas ». Jean hérite « lo mole combar, am sou tendor, et patu on so lou diches tendor, et se confonto am la gravieyro de las Farguas ». Les deux frères s’engagent à entretenir, curer, réparer la digue du moulin, « par égales partidos et que oquel que y faliro que sio compellit per l’aultre ». (On constatera combien notre patois est encore proche de cette langue). Près de la porte des Fargues s’élevait donc, sur le canal de la ville, le moulin de Gérard Dallac, et sur celui qui provenait de la digue voisine, les moulins à blé, à tan, et le foulon des Cabrespine. (La même famille possèdera encore le tout en 1739). L’usine Bouniol en est issue.

En somme, nos plus anciens titres indiquent tous les canaux et les principaux centres d’industrie :

- en ville : porte St-Etienne, porte des Fargues ;

- hors des murs : faubourg St-Marcel, « gravière » des Fargues ; faubourg du Buis ; Cap-blanc – le Menut.

* * *

Bornons là les détails. Nous franchirons cinq siècles, en disant seulement qu’en 1626 le moulin de Géraud Caumon, dit Gary, apparaît dans les textes : il deviendra Deconquans (scierie Vidalenc). La même année, et au-dessous, nos voyons le moulin de Cérède (Papeterie ; ancienne scierie Larribe). En 1653, on distingue, faubourg du Buis, le moulin de Jeanne Cavanac, veuve Dangeny (moulin Tillit), et celui de Pierre Cavanac qui appartiendra, en 1712, au sieur Reyt (scierie Maury). On découvre le foulon de Patey en 1672. En 1680, le moulin de la porte St-Etienne (atelier Boyer) appartient à Doulce Parisot ; son voisin de las Clèdes haute (atelier Lafon) à Jean Cantarel.

Les moulins fariniers :

Il faut d’abord manger, et le pain est la nourriture essentielle. Le grain circulait sans dommage, à dos d’homme ou d’animal ; le transport de la farine viendra plus tard, avec les belles routes et les voies ferrées. Chaque famille acheta longtemps son grain au marché St-Géraud. Elle le faisait moudre, puis cuisait son pain dans le four domestique ou celui du fournier.

La troisième Paix de 1347 définit minutieusement les devoirs des meuniers. Les moulins seront d’un bon profit durant des siècles ; de riches bourgeois les possèdent et les afferment. Nous connaissons la puissance de sept moulins au début du XVIIIème siècle : au total, 25 meules : 13 fromentales, 12 ségalas. Pas de changement notable cent ans plus tard.

Le XIXème siècle bouleversera tout. En 1818, dans une pétition au Ministre de Finances sur les opérations cadastrales, deux cents contribuables d’Aurillac se plaignent déjà « que depuis quelques années les moulins ont éprouvé une diminution considérable de leur produit parce que les départements voisins spéculent, non seulement sur les grains qu’ils nous envoient, mais encore sur le bénéfice que peut laisser la conversion d’une partie de ces grains en farine ». Et le meunier de Fabrègues déclarait, en 1900, que la mouture du froment a cessé lors de l’installation des moulins à cylindre, et aussi à l’ouverture des chemins de fer. Nos humbles fariniers reçurent alors le coup de grâce ; ils ne purent supporter la concurrence des minoteries. Leurs moulins se transformèrent. Cependant, le martinet à cuivre du Menut devient moulin en 1873 : il essaie de lutter avec des machines plus modernes. Et le moulin du Vert l’imite. Dorinière tourne au début de ce siècle avec six paires de meules. Cette tentative de concentration trop modeste était vouée à l’échec. Les ruines se sont accumulées dans une région rude et d’accès difficile, où la puissance des cours d’eau est insuffisante et capricieuse, loin des plaines productrices de céréales et des grands centres dévorants.

La hauteur des chutes variait de 1,40 m à 4,20 m. Peu de grandes roues à aubes motrices, mais, pour chaque meule, un rouet de bois horizontal à cuillers avec son axe vertical. Les meules mesuraient de 1,20 m à 1,70 m de diamètre. On bluta à la main jusqu’au siècle dernier. Avec trois paires de meules de petit calibre on broyait par jour, en 1869, vingt cinq sacs de 125 litres. Le prix de la mouture, sans blutage, s’élevait à 0,75 F par sac. Quand il fournissait de la farine, le meunier gardait du son en plus. Les heures, la durée du travail, étaient irrégulières : de jour ou de nuit ou nuit et jour, selon l’arrivée de l’eau que tarissaient les gelées d’hiver, la sécheresse de l’été, les servitudes d’irrigation, ou excitaient dangereusement les crues de printemps et d’automne.

Un moulin « tannier » était joint aux moulins de Carrière, du Ver et de Dorinière. Mais les foulons contigus étaient plus nombreux. La fabrication du drap est fort ancienne à Aurillac. Les Paix la réglementent. Il s’agissait d’étoffes grossières, à l’usage du peuple. La façon n’a jamais changé.

Le foulon comprenait une auge où l’eau circulait sans cesse et que battaient des maillets mus par les cames d’un arbre horizontal, actionné par une roue à palettes extérieures. On y plaçait l’étoffe enduite de belle argile des Prades. L’effet était double : dégraissage et feutrage. Le travail durait une vingtaine d’heures.

Au XVIIIème siècle, on compte dans notre ville douze vaisseaux à fouler ; huit en 1810 ; et seule la carderie draperie Bouniol en 1900. Une fois de plus, la grande industrie capitaliste avait vaincu.

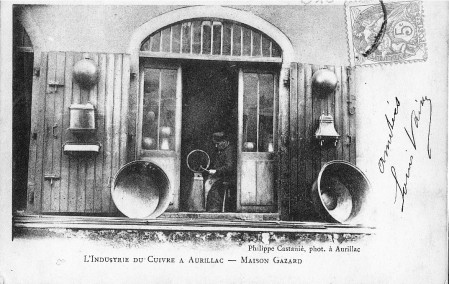

Les Martinets à cuivre

Le cuivre neuf ou « rosette » ou « mitraille rouge », mélangé avec du métal récupéré, était fondu dans des fourneaux chauffés au bois, et coulé dans des moules de pierre. Le lingot obtenu était ensuite battu et rebattu jusqu’à complet aplatissement de la feuille ou ébauchage des pièces demandées.

De 1762 à 1769, le martinaïre de Peyrolles, Abeil, a pour client, huit chaudronniers d’Aurillac, un de Murat, de St-Cernin, de St-Chamant, de Sauxillanges, du Malzieu, du Mur de Barrès, de St-Léonard, de Turenne. Il leur délivre sa production et reçoit du vieux cuivre, par poids égal semble-t-il.

Le cuivre neuf provenait de Bordeaux, Lyon, Limoges, Toulouse, Bayonne etc. Les « jagots » ou « chaudronniers au sifflet », selon la Grande Encyclopédie, « courent la province et vont dans les rues de la ville achetant et revendant beaucoup de vieux cuivre, en employant peu de neuf ». Nos philosophes protestent contre l’impureté de la matière vendue. Ils se font les interprètes des acheteurs, et surtout des artisans concurrencés, qui subissent les jurandes, inconnues en Haute Auvergne.

Si l’on en croit certaines pièces de procédure le chaudronnier en gros Sabatier, mort en 1752, était tout cousu d’or ; mais il n’était pas simple martinaïre : les martinaïres n’étaient que des ouvriers qui dépendaient des riches chaudronniers, de seigneurs ou de gros bourgeois, tels Sarvet de Fabrègues et Basile Delsol.

En 1720, aucun martinet ne bat à Aurillac : le subdélégué informe l’intendant qu’on en trouve trois dans l’Election, à St-Simon, Arpajon et Roannes. En 1757, M. de Fabrègues construit celui de Peyrolles, le sieur Cambefort, celui de Patay. Le martinet du Menut est établi en 1803. En 1820, « le sieur Delrieu, un des principaux marchands de cuivre d’Aurillac, qui possède déjà deux martinets à St-Simon, un autre dans la commune de St-Mamet », achète Peyrolles. Patay appartient alors à François Martin, sous-diacre ; ensuite à de Parieu. Le Préfet écrit au Ministre, le 8 novembre 1821 : « Le commerce en cuivre, à Aurillac, est considérable ».

Mais les objets de fonte et de fer blanc se répandent. Les campagnes des jagots sont de moins en moins lucratives. Les grands centres de battage naissent. En 1854, Majonenq déclarait : « Ai lieu de progresser, les cuivres déclinent, par suite de la concurrence que leur font d’autres établissements plus perfectionnés… L’usage de la fonte pour tuyaux, colonnes, ustensiles de ménage, se répand beaucoup ».

Comme moulins et foulons, nos martinets disparurent : le Menut est converti en moulin à blé en 1873 ; Peyrolles, en fabrique de couvertures en 1882 ; Patay, en scierie en 1898.

Les Papeteries

L’Inspecteur des Manufactures Fonfreide décrit, en 1745, « le moulin à papier » d’Aurillac, chemin de St-Simon, appartenant « à la veuve du sieur Breu, apothicaire », et tenu à ferme par « le nommé Daubé ». On y voit huit piles à trois maillets battants, où les « drapeaux », d’abord mis à pourrir pendant deux mois, sont réduits en bouillie ; la cuve où le leveur plonge sa forme et la relève, en étalant, à chaque geste, sur le tamis, une mince crêpe de pâte qu’il passe au coucheur. Les feuilles empilées, alternées de molleton blanc et passées à la presse, sont portées à l’étendoir sous le toit. Elles y sècheront sur des cordes, avant d’^être collée par le saleran, lissées et mises en rame.

On y fabrique, ainsi qu’à St-Simon et à Belliac « du papier blanc moyen, au-dessous de neuf pouces six lignes et à la cloche, que l’on vend cinq sous la livre et qui a son débit à Aurillac, dans quelques villes et lieux de la Haute Auvergne et du Rouergue ». La production de la Haute-Auvergne est évaluée à trois fois 5 000 livres (argent) pour 27 piles et 3 cuves. L’Auvergne totalisait 601.250 livres (706 piles, 86 cuves). En 1769, la production locale est évaluée à 625 quintaux pour 12.000 à Thiers, 15.600 à Ambert, 300 Chamalières. La part de notre région était minime.

Un ouvrier papetier nourri gagnait annuellement de 80 à 110 livres, et les servantes, « deux sous les jours de travaux et nourries, à la réserve du pain ».

En 1812, la papeterie d’Aurillac, dont le bâtiment vient d’être reconstruit en 1810, occupe quatre ouvriers, « indistinctement employés à toute espèce d’occupation. Ils sont nourris par le fermier, ou le chef d’atelier et reçoivent 15 francs par mois environ ». (Rapport de l’auditeur sous Préfet). Les chiffons sont tirés du pays. Avec 9 piles et 27 pilons, une cuve, dont l’activité est d’environ six mois en raison des gelées et des basses eaux, l’atelier donne 4.000 rames pesant 160 quintaux métriques. Le Cantal, le Lot et l’Aveyron sont les consommateurs. La variété des formats s’est étendue depuis 1745, mais la qualité est restée mauvaise.

Après cette date – pauvreté paradoxale – les documents nous manquent. En 1832, Antoine Delrieu installe une usine à papier rue St-Jacques, au moulin de las Clèdes haute : elle fonctionnera durant une vingtaine d’années.

Comme les martinaïres, les artisans papetiers vivaient mal. L’étude des filigranes renseigne sur leur succession. Le Sous-Préfet de 1812 fait remonter à 200 ans l’établissement de l’industrie du papier à Aurillac, sans doute avec l’imprimerie, complément du Collège récemment créé. Les marques les plus anciennes, durant la première moitié du XVIIème siècle, sont celles de Breu, Fesq, J.-B. Dabes (sûrement l’aïeul de Daubé, déjà vu). En 1765, Jean Daubé est papetier au moulin de la demoiselle Delerou, veuve Cambefort, faubourg du Buis, où la fabrique semble n’avoir duré qu’un temps. Les Fesq, installés depuis longtemps à Belliac et à St-Simon, détachent Guillaume à Aurillac : il est, en 1758, locataire de la veuve Breu. Joseph Bonnevialle l’a remplacé en 1777 ; un second Bonnevialle, neveu du premier, en 1787, Pelissier en l’an 8, avec sa femme, trois enfants, une servante et quatre ouvriers. L’ »Annuaire du Cantal » donne comme papetier, en 1837, Delrieu aîné et Pelissier. Mais ce qui complique l’étude c’est que les papetiers de St-Simon paraissent avoir filigrané Aurillac.

Le métier était difficile : il nécessitait un assez long apprentissage, un tour de main, des procédés que l’on se transmettait de père en fils, de parent à parent. On se mariait souvent dans la corporation.

Et nos papeteries ont disparu, comme moulins, foulons et martinets à cuivre !

Le vent de la concentration capitaliste secouait durement nos petits usiniers. Ils firent front, améliorèrent la puissance de leurs moteurs, en modifiant roues et rouets, en installant des turbines de différents modèles.

Ils se tournèrent vers la scierie pure, la menuiserie, l’ébénisterie. Nous en sommes là aujourd’hui, mais leurs rangs s’éclaircissent sans cesse …

Et ceux qui restent emploient surtout le courant électrique !

Plaidoyer pour la ville :

Peut-être êtes-vous déçus. Cette tranquille et sèche leçon d’histoire économique locale vous paraît bien fade.

Changeons donc d’instrument.

Me voilà l’avocat de la Municipalité contre les usiniers.

Messieurs les Juges :

La propriété des canaux appartient incontestablement à la ville : Nos titres les plus lointains prouvent que les moines et les consuls les ont creusés, après avoir bâti les digues afin d’assurer les servitudes diverses du monastère et de la cité.

Nous avons toujours contribué aux frais de réparations ; et peut-on arguer contre nous que les usiniers y participèrent ? Ils tiraient un grand bénéfice de l’œuvre collective, dont nous leur consentons l'usage.

En 1441, Bernard Delolm, propriétaire d’un moulin à l’intérieur de la ville, devra laisser un passage en haut de sa peyssière pour le service des habitants, à qui l’eau appartenait donc tout d’abord.

An 1656, les consuls permettent au clerc Rustang, d’élever une petite maison sur un étroit terrain puant, où les voisins jettent leurs ordures, situé entre la porte des Fargues et la muraille commune, et bordant l’agal des moulins : LES USINIERS N’INTERVIENNENT PAS !

En 1681, les consuls, non les propriétaires des moulins, font réparer le canal, entre le mur d’enceinte et le gravier, installent sur ses bords de grosses pierres pour les lavandières.

En 1771, les consuls acceptent l’offre des enfants mineurs du sieur Larguèze de couvrir le canal par une voûte tout le long de leur maison sise à l’entrée du Cours Monthyon : LES USINIERS N’INTERVIENNENT PAS !

Pendant des siècles, le nettoiement des rues et des égouts superficiels s’effectue par des pises d’eau sur les canaux sans qu’il soit nécessaire de rédiger jamais un protocole d’accord : preuve supplémentaire que l’eau appartenait au peuple.

A partir de la Révolution, le droit de propriété de la ville, définitivement établi, se traduit clairement dans les faits : Le 15 prairial an III, le Conseil Municipal, sans demander l'avis des usiniers, décide d’ouvrir les canaux du bout de la promenade et de refaire deux ponts qui les franchissent.

Le 16 Germinal an IV, l’administration municipale, « permet aux citoyens Geneste et Bouniol, teinturiers, de laver leurs étoffes dans la partie de la gal qui se trouve au-dessous du moulin de l’Hospice. Mais, attendu que ces deux citoyens pourraient bien user de cette permission, pendant 30 ans et au-delà, et s’en faire ensuite un moyen pour se croire en droit de la regarder comme un titre de propriété, ils seront tenus de déclarer (ce qu’ils font)… qu’ils ne jouiront de cette permission que précairement ».

Le 3 Germinal an 8, l’administration municipale « autorise le citoyen Filias à couvrir le canal public qui passe devant sa maison et de clore cette surface dans sa basse-cour ».

Le 15 Germinal an 10, le maire Abadie, ci-devant moine, s’exprimait de la façon suivante lors d’une demande d’indemnité pour privation d’eau déposée par trois meuniers – et je vous prie, Messieurs les Juges, de bien vouloir prêter à ma lecture toute votre attention :

- «Considérant que les canaux établis dans cette ville ne l’ont été que pour le bien de l’utilité commune, cette utilité se composant également, et du besoin des moulins et de l’intérêt de la sûreté, de la propreté, et de la salubrité de la Cité …

- « Considérant que, si les propriétaires des moulins désignés ont un droit acquis sur la JOUISSANCE DES EAUX DE L’AGAL, ce droit n’exclut pas celui de la ville …

- « Considérant que, par la réparation qui se fait, la magistrature locale (ouvrez, Messieurs les Juges, toutes grandes vos oreilles) ne fait qu’user DE SON DROIT DE PROPRIETE ET E VOIERIE, en le faisant tourner à l’avantage de la sûreté des individus et au profit de l’embellissement public …

- Est d’avis qu’il n’y a lieu à délibérer ».

Et le Préfet approuvait cet avis le 16 prairial, en inscrivant en marge : « Les motifs développés par le Maire sont fondés sur l’équité ». Mais ce n’est pas tout :

Le règlement de police municipale, du deuxième jour complémentaire de l’an 11, stipule : « Il est défendu de rien entreprendre sur la rivière, OU LES CANAUX, situés sur le territoire de cette commune, que d’après une autorisation de l’autorité municipale ». POINT D’USINIERS LA-DEDANS !

Poursuivons : en 1810 et 1811, AVEC L’ACCORD DE LA SEULE MUNICIPALITE, et moyennant une cession de terrain compensatrice, le sieur Séguiniol couvre le canal de la place St-Etienne et l’enferme dans son enclos.Lorsqu’on établit le cadastre, le sol des canaux resta vierge d’imposition. S’il appartenait aux usiniers, comme ces derniers le prétendent, croyez-vous, Messieurs les Juges, qu’un gouvernement quel qu’il soit, les dégrèverait de contribution foncière ?

Le 24 juillet 1820, le sieur Perret reconnaît « ne devoir qu’à la complaisance de M. le Maire la faculté de percevoir, provisoirement, une partie des eaux qui viennent de l’agal du pré Mongeal » … et s’engage « à remettre à leur destination à la première réquisition ».

Le 16 janvier 1821, le conseil municipal (NON LES USINIERS !) autorise les sieurs Manhes, avoué, et Charmes, notaire, à faire construire un pont sur le canal « qui longe le Cours Monthyon ».

Terminons-en rapidement : le pont Brunhes, au percement de la rue du même nom (actuellement de l’Olmet), le lavoir couvert, près de la chaussée du Buis, de nombreuses entreprises particulières sont faites sur les canaux sans que les usiniers ne pipent mot.

Messieurs les Juges, je sais que vous avez coutume de baser vos opinions sur les décisions judiciaires antérieures, comme si votre confiance ne dépassait pas les limites de votre respectable corps. Et je ne vous ai fourni que des documents historiques et administratifs, puissants il est vrai, insuffisants peut-être à vaincre la routine et justifier, à vos yeux, notre thèse irréfutable.

Qu’il vous plaise pourtant de décider, une fois pour toutes, que les canaux sont propriété communale : de condamner les usiniers qui, tout au plus, jouissent d’un droit d’eau, à réédifier de leurs deniers, le pont démoli de la rue Chibret, à rembourser le prix de la passerelle deux fois construire, et que les contribuables Aurillacois paieront deux fois par leur faute.

Avocat du diable !

-

Telle est la plaidoirie que je prononcerais si j’étais avocat, et avocat de la ville. Mais supposons (est-ce impossible ?) que les usiniers me prient d’assurer leur défense. Je ne refuserais pas, et je dirais :

Messieurs les Juges :

Bien fol, et vain, serait celui qui brandirait comme pièces à conviction nos vieux grimoires, à demi rongés par les rats !

Le 18 juin 1863, le Tribunal civil d’Aurillac parlait d’or lorsqu’il démontrait leur fragilité :

« Ces faits, recherchés avec tant de soin par le baron Delzons, notre savant collègue dont nous conserverons toujours le souvenir, ont pu historiquement être interprétés en faveur de la ville, mais juridiquement interprétés ne peuvent servir de base à un droit quelconque et en être la preuve. Car s’il est croyable que la ville, dès son origine, ait éprouvé le besoin de conduire dans son enceinte les eaux de la Jordanne, soit pour ses besoins de chaque jour, soit pour sa défense, rien n’établit qu’ elle les ait réellement conduites. En admettant ce fait comme accompli, les usiniers ne seraient-ils pas en droit de faire remonter leur origine à cette époque, et de soutenir qu’ils ont contribué à cette prise d’eau ? ».

Quoi de plus évident, Messieurs, et ce sont vos pareils qui opinent.

Toutes les ventes de moulins, au cours des âges, se sont faites avec peyssières et canaux : n’est-ce pas probant ? Si ce n’est simple clause de style !

Les frais de réparations ont toujours été à la charge des propriétaires, et si la ville intervint quelquefois, c’est contrainte et forcée, et de mauvaise grâce. Lorsqu’elle le fit volontairement, durant cette fâcheuse fièvre révolutionnaire, et ses séquelles, où je l’avoue, les usiniers se laissèrent rouler par le flot, c’est pour manifester avec éclat son emprise injustifiée.

Des exemples ? En voici :

- En 1455, les frères Cabrespine s’engagent SEULS à entretenir la peyssière du Buis.

- En 1635, l’assemblée municipale affirme que la ville « n’est point sujette à contribuer » à la réparation de la chaussée de Peyrolles. Mais elle accorde « une petite somme par forme de don » et « sans tirer à conséquence ».

- En 1639, 40 livres sont votées, « à la pluralité des voix » seulement.

- En 1650, 50 livres, sur les pressantes sollicitations des propriétaires des moulins.

- En 1653 et 1712, les consuls ne participent pas aux transactions pour la reconstruction de la peyssière de la ville.

- En 1734, ils obligent par ordonnance les propriétaires ou fermiers des moulins à nettoyer les canaux.

- En 1750, le subdélégué de Cebié écrit à l’Intendant : « Le canal qui traverse une partie de ville… est fort ancien… Il paraît que ce n’est que pour l’usage et l’utilité des moulins… qu’il a été pratiqué, plutôt que pour la commodité de la ville.

- En 1777, la ville consent à accorder un portion « très modique attendu que ce canal (il s’agit du canal supérieur) conduit l’eau à quatre moulins qui moulent continuellement, au lieu que l’hôtel de ville ne perçoit qu’environ six à huit pouces d’eau, et cela pendant une heure de chaque mercredi et samedi », pour laver les rues.

- En 1783 : Police concernant la construction de la chaussée de la ville, sans participation de la municipalité

- En 1789 : Réparation de la chaussée du Buis par les seuls usiniers.

- En l’an 10, rapport d’expert, accord des usiniers pour la réparation de la chaussée de la ville avec, enfin réglementée, la fixation de la part municipale. Cependant, en 1817, le Maire d’Aurillac ignore ce texte, à peine vieux de quinze ans.

Les Maires d’Aurillac ont, heureusement pour nous, Messieurs les Juges, souvent méprisé le secours des Archives !

Je ne voudrais pas vous infliger davantage une suite de citations lassantes, et j’abrégerai mon discours.

Lorsqu’en 1822, la ville prit le plus gros morceau des frais e construction de la chaussée du Pont Rouge, l’accord qu’elle passa avec les usiniers portait, article 5 : « La ville et les sieurs Filias et Bouniol se réservent, respectivement, leurs droits de propriété sur le canal longeant la promenade et le faubourg des Tanneurs, n’entendant en aucune manière rien préjuger par le présent sur les dits droits de propriété ». On a cherché à tirer de ce texte un argument contre nous, bien que nous ayons voulu, simplement, engager la contre offensive, avec prudence, regagner le terrain perdu, en faisant affirmer, noir sur blanc, par une formule vague pour le commun des mortels, mais éloquente pour des juges, nous n’acceptions pas qu’elle méconnût le nôtre.

Certes, nous avons fait condamner par la suite la Municipalité à supporter seule les inconvénients multiples de la chaussée, qui entrave la marche du moulin Dangeny, dévie le cours de la rivière et va provoquer, si l’on n’y prend garde, l’effondrement de cette merveille touristique, quoiqu’un peu débraillée, nos vieilles maisons sur la Jordanne. Mais, à son dire, ce « monument » n’avait-il pas, surtout, contribué à l’embellissement urbain, en créant un plan d’eau, sur lequel, comme à Laroque et à Venise, naviguaient les bateliers ?

Quand les canaux s’obstruaient, quand les voûtes se rompaient lorsque des suintements se produisaient sur les murs des caves des particuliers ou de la sacristie St-Géraud, qui incriminait-on ? Les usiniers, d’où venait tout le mal, et on visait leur bourse !

On reproche à mes clients d’abuser du « papier bleu », à la guerre comme à la guerre : ce fut longtemps leur raison ultime et très efficace.

Nous tenons à votre disposition, Messieurs, le lourd dossier de tous nos procès, souvent gagnés, sauf ces dernières années où le sort nous devient, hélas ! défavorable : mais le sort n’est pas nécessairement juste.

Je termine enfin en m’étonnant que la municipalité d’Aurillac intente une action contre les usiniers, afin de régler une question de propriété qui ne se posait plus pour elle, lorsqu’elle traitait récemment avec eux en vue de prolonger le boulevard Jean Jaurès, ou de construire le pont de Deconquans : ne leur a-t-elle pas alors, EXPLICITEMENT, reconnu ce droit ?

Plaise donc à la Cour de la suivre dans cette opinion, et de déclarer, avec un de mes clients les plus distingués, que les usiniers « pourront à tout moment, et à toute époque, demander la modification de l’état des lieux, couvrir les canaux, céder à des tiers tout ou partie de leurs prérogatives ».

L’embarras des Juges :

Les juges ont maintes fois varié et se sont, en définitive, trompés. car ils ont déjà tranché la question qu'on leur soumet à cette heure.

De 1882 à 1884, Bessières, propriétaire du moulin du Vert, soutint un procès contre Jules Leymarie, qui construisait son hôtel en bordure du canal des moulins, et se disposait à couvrir ce dernier sur une certaine longueur. La municipalité et le Préfet l’y avaient autorisé.

Le 28 janvier 1883, le Tribunal correctionnel d’Aurillac donna raison à l’hôtelier, démontrant, documents plus ou moins antiques à l’appui, que Bessières ne possédait qu’une « servitude d’aqueduc ». Mais le 3 décembre, la Cour d’appel de Riom cassait ce jugement par un arrêt de Salomon :

Considérant que les premiers juges n’ont pas résolu la question de propriété ou de copropriété dont ils étaient saisis relativement à ce canal … et qu’il importe donc, avant tout, de la résoudre … qu’il résulte des titres visés et de l’ensemble des documents de la cause que le canal a été, de tout temps et de toute ancienneté, une propriété appartenant en commun, d’une part aux anciens détenteurs du moulin du Vert, représenté aujourd’hui par Bessières, à la Ville d’Aurillac, et aux propriétaires de l’usine Bouniol d’autre part, etc.

Cette idée de propriété « communiste » n’était d’ailleurs pas nouvelle : elle avait surgi plusieurs fois, depuis 1822, date à laquelle les municipaux, afin d’épargner le budget communal, commencèrent à laisser dégrader un droit que l’ex-cordelier Abadie défendait vigoureusement en 1802. Dommage que tous ses successeurs, et leurs agents, n’aient pas adopté la même attitude.

On pourrait me rétorquer qu’il ne s’agissait pas, en 1883, du canal qui fait l’objet du litige actuel : je répondrai qu’ils sont inséparables : les attendus du jugement d’Aurillac les assimilent, et des documents semblables se retrouvent pour l’un comme pour l’autre.

La voix de la raison

Et maintenant, pour conclure, voici mon avis personnel. Vous vous doutez déjà de sa nature. Il rejoint celui que les Juges d’Aurillac émettaient en janvier 1883, et que la Cour de Riom a injustement effacé de la page judiciaire.

La ville est propriétaire des canaux ; les usiniers n'ont qu'un droit d'eau. A ce titre, ils sont tenus de supporter la plus grande partie des charges de nettoyage et de réparations. Elles vont devenir dispendieuses, et le nombre des usiniers diminue : Raison de plus pour qu’ils diminuent aussi leur intransigeance.

Ont-ils bien réfléchi que, si la ville perd son procès, elle pourra aussitôt les mettre en demeure de rebâtir les murettes écroulées, de débarrasser le cours de la Jordanne, entre le Pont du Buis et le Pont Rouge ?

Ont-ils réfléchi que, s’ils gagnent leur procès, la ville qui n’utilise présentement l’eau des canaux que pour ses lavoirs leur laissera désormais la presque totalité des frais de réparation des digues ? Et, lorsque les lavoirs auront disparu, la totalité ?

* * *

Mais quelle est la réaction du public, dans cette affaire ?

Il n’entre pas dans les discussions juridico-historiques : il ne voit, avec bon sens, que la réalité : de l’eau qui passe et ne sert plus à grand-chose. Des ruisseaux gênants et malpropres.

Attention aux lavoirs, me souffle-t-on ! Attention aux ménagères ! D’accord, je resterai prudent. Mais mieux vaudrait donner aux laveuses les vastes établissements où elles trouveraient de l’eau pure en abondance, et un travail moins pénible.

Le public a pris pour un défi, la démolition de la passerelle et du pont : sa colère était légitime, mais il n’est pas féroce. Il veut qu’on en finisse paisiblement, et véritablement une fois pour toutes.

Considérant, avec la sagesse ancestrale, que « mieux vaut un mauvais accommodement qu’un long procès », il souhaite l’entente, et demande aux usiniers d’être raisonnables, dans leurs gestes et leurs prétentions.

Il y va de l’intérêt de chacun.

* * *

Figeac, ville d’origine abbatiale, comme Aurillac, a déjà résolu le problème : après avoir dédommagé son usinier, elle couvre son canal des moulins, transformé en égout collecteur.

Imitons-là sagement, et nous clorons ainsi, avec un différend séculaire, un nouveau chapitre de notre histoire locale.

* * *